|

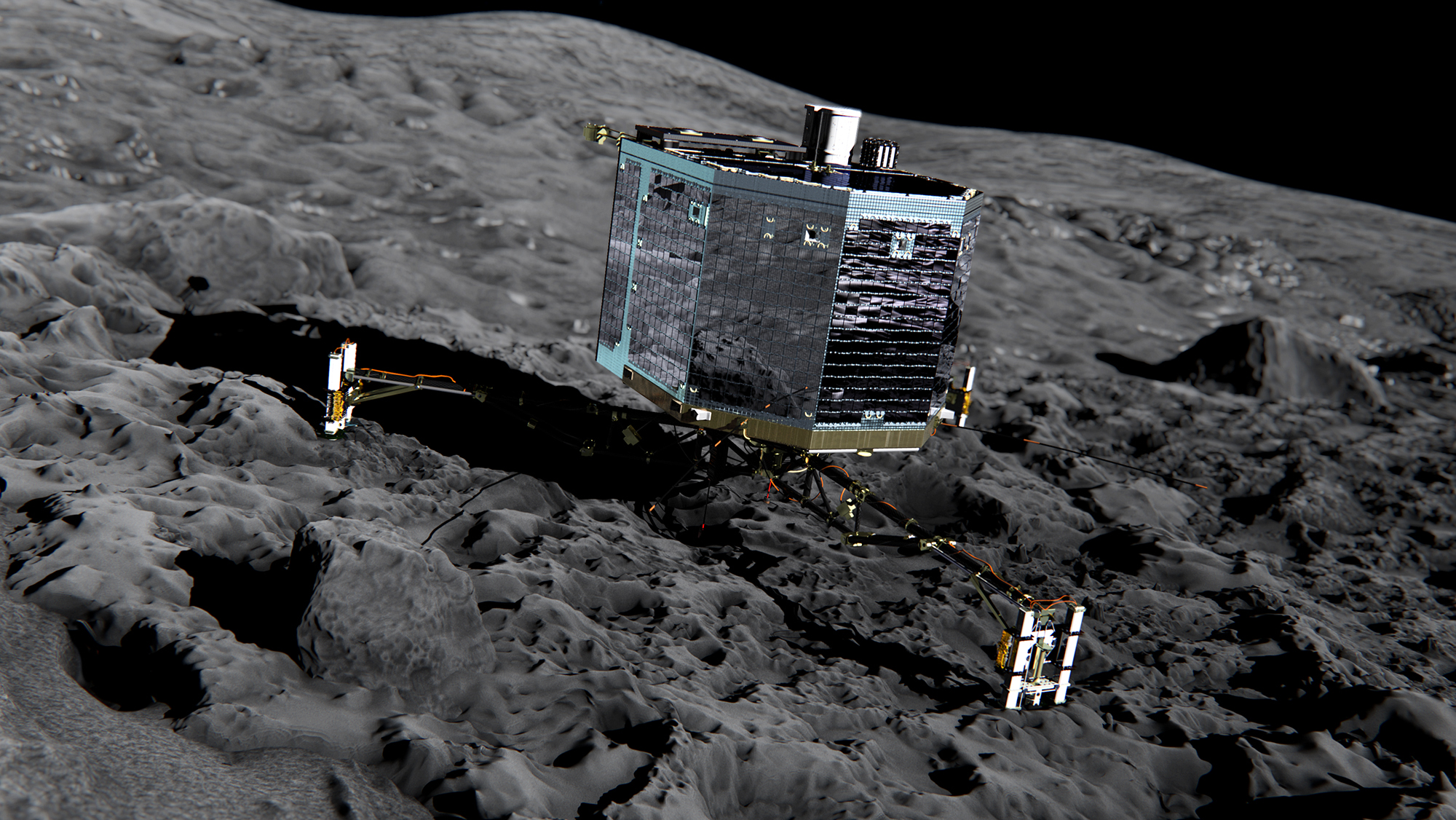

Lander Philae

auf Komet Churuymov-Gerasimenko

Quelle

ESA/ATG

|

Die zuletzt andauernde Funkstille hatte es bereits

angedeutet: Ein Kontakt mit Lander Philae wird immer unwahrscheinlicher, und

die Bedingungen für den Lander auf dem Kometen schlechter. "Die Chancen,

dass Philae noch einmal Kontakt zu unserem Team im Lander-Kontrollzentrum des

DLR aufnimmt, gehen leider gegen Null, und wir senden auch keine Kommandos mehr

- es wäre sehr überraschend, wenn wir jetzt noch ein Signal empfangen

würden", sagt Philae-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec vom Deutschen

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Für Philae bedeutet das, dass er zwar

sehr wahrscheinlich eisfrei, aber voraussichtlich mit Staub bedeckt an seinem

schattigen Platz auf Komet Churuymov-Gerasimenko in den ewigen Winterschlaf

übergeht und sich in der Kälte nicht mehr einschaltet. Die Sonde Rosetta der

europäischen Weltraumorganisation ESA wird hingegen noch bis September 2016 um

den Kometen kreisen und weiterhin mit ihren wissenschaftlichen Instrumenten

Messungen durchführen. Auch die Kommunikationseinheit auf Rosetta wird noch

nicht abgeschaltet - sie wird in den nächsten Monaten solange weiterhin auf

Signale des Landers horchen, bis die dafür notwendige Energie nicht mehr zur

Verfügung steht.

"Es war eine einzigartige Mission mit Philae - es

war nicht nur das erste Mal, dass man jemals mit einem Lander auf einer

Kometenoberfläche aufgesetzt hat, wir haben auch faszinierende Daten erhalten,

mit denen wir noch viele Jahre arbeiten können", sagt Prof. Pascale

Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR und beteiligte Wissenschaftlerin an

der Mission. "Rosetta und Philae haben gezeigt, auf welch faszinierende

Art und Weise die Raumfahrt den menschlichen Horizont erweitern und die

Öffentlichkeit Anteil an unserer Forschung nehmen kann."

Ein Lander mit internationalem Ruhm

Am 12. November 2014 hatte Philae seine spektakuläre

Landung vollbracht. Inklusive eines Harpunensystems, das nach der zehnjährigen

Reise durch das Weltall nicht mehr funktionierte, mehrerer Hüpfer über den

Kometen und eines Standorts, mit dem niemand im Team gerechnet hatte. Weltweit

verfolgten die Menschen, ob die zuvor noch nie versuchte Landung auf einem Kometen

glücken würde. Schließlich konnten die Ingenieure und Wissenschaftler des DLR

um 18.31 Uhr mitteleuropäischer Zeit verkünden: Philae steht auf dem Kometen

Churyumov-Gerasimenko, 510 Millionen Kilometer von der Erde entfernt - und

kommuniziert mit der Erde. Suchmaschine Google widmete sein Startbild dem

Lander und ließ Philae in ihrem Schriftzug anstelle des zweiten O seine drei

filigranen Beine ausstrecken. Zeitungen von Afrika bis Südamerika, von den USA

bis nach Asien und Australien vermeldeten die Nachricht der ersten

Kometenlandung, in allen Sprachen bestätigten Sprecher in den

Nachrichtensendungen, dass Philae tatsächlich sein Ziel erreicht hätte.

Währenddessen arbeitete das Team im Kontrollraum des DLR in Köln rund um die

Uhr, um die sorgfältig vorbereiteten Pläne an die neue Situation anzupassen und

an dem ungeplanten Standort mit Philae zu arbeiten. "Ich hatte schon mit

Interesse gerechnet", sagt DLR-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec.

"Aber diese weltweite, riesige und auch andauernde Begeisterung hat mich

sehr positiv überrascht."

Winterschlaf bei Tiefsttemperaturen

Mehr als 60

Stunden forschten die Wissenschaftler mit Philaes Instrumenten, nahmen Fotos

auf, schnüffelten nach Molekülen oder versuchten, sich in den unerwartet harten

Untergrund zu hämmern. Mit seinen aufgeladenen Batterien konnte der Lander auch

an seinem nur wenig von der Sonne beschienenen Standort arbeiten. Alle

gemessenen Daten konnte Philaey sicher zur Erde senden. Nach dem Erreichen des

sonnennächsten Punkt am 13. August 2015 verabschieden sich Komet, Rosetta und

Philae nun wieder aus dem Inneren des Planetensystems:

"Churyumov-Gerasimenko ist inzwischen wieder über 350 Millionen Kilometer

von der Sonne entfernt", erläutert Dr. Ekkehard Kührt, Planetenforscher am

DLR und zuständig für den wissenschaftlichen Anteil des DLR an der Mission mit

Rosetta und Philae. "In der Kometennacht kann es jetzt bis unter minus 180

Grad Celsius kalt werden. Selbst am Tag bleibt der gesamte Komet nun

tiefgefroren." Für einen Lander, der auf Temperaturen bis minus 50 Grad

Celsius ausgelegt ist, ist dies eine Umgebung, in der er nicht mehr arbeiten

kann. Wäre er an seinem ursprünglichen Landeplatz zur Ruhe gekommen und hätte

sich dort im Boden verankert, hätte er deutlich mehr Sonne zur Energieversorgung

zur Verfügung gehabt, wäre aber voraussichtlich im März 2015 bei der Annäherung

an die Sonne überhitzt.

Kontaktschwierigkeiten mit Funkpausen

"Dass Philae sich jetzt sehr wahrscheinlich nicht

mehr melden wird, liegt auch daran, dass seine Energie nicht mehr ausreicht und

die Elektronik zu kalt ist", sagt Philae-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec.

Auch in den letzten Monaten gab es keine Funksignale von Philae. Sein Schweigen

im August 2015 hatte jedoch einen anderen Grund: Während des sonnennächsten Punktes

befand sich die Rosetta-Sonde in einer zu großen Entfernung, um Signale des

Landers empfangen zu können und zur Erde weiterzuleiten. "Es gab im

vergangenen Jahr aber auch Zeiten, in den wir nicht verstanden haben, warum

Philae keinen Kontakt zu uns aufnimmt." Philae meldete sich zwar am 13.

Juni 2015 und sendete Daten über seinen Gesundheitszustand. Insgesamt nahm er

auch sieben weitere Male Kontakt zum Bodenteam auf - doch blieb dies

unregelmäßig und relativ unvorhersagbar. Am 9. Juli 2015 sendete er zum letzten

Mal Informationen. "Wir haben immer wieder verschiedene Kommandos

gesendet, um den Kontakt mit ihm zu stabilisieren und mit den Instrumenten

messen zu können, aber dies ist leider nicht gelungen." Die Ingenieure des

Projekts halten es für möglich, dass Kurzschlusse an den Sendern der Grund für

die unregelmäßigen Kontakte und das anschließende Schweigen sein könnte.

Positive Bilanz für eine Premiere

Ingenieure und Wissenschaftler ziehen eine größtenteils

positive Bilanz für die Mission mit dem Lander. "Einige Messungen konnten

zwar leider nicht wie geplant durchgeführt werden, aber insgesamt war Philae

ein Erfolg", betont DLR-Planetenforscher Dr. Ekkehard Kührt. "Wir

sind in einer völlig unbekannten Umgebung gelandet, haben erstmals wissenschaftliche

Daten auf einer Kometenoberfläche gesammelt und konnten mit diesen die

Messungen des Orbiters ergänzen." Die Mission mit Rosetta und Philae habe

gezeigt, dass die Aktivität eines Kometen deutlich komplexer abläuft als

gedacht. "Wir haben viele neue Hinweise gewonnen, aber von einem

endgültigen Verständnis sind wir noch weit entfernt."

Auch wenn die Arbeit mit Philae Wünsche offen gelassen

hat - beispielsweise die chemische Untersuchung einer Bodenprobe oder mehr Zeit

für wissenschaftliche Messungen: "Solche hochaufgelösten und spektakulären

Bilder wie von der ROLIS-Kamera, die unterhalb des Landers sitzt, sowie von der

Panoramakamera CIVA werden wir lange Zeit nicht mehr bekommen." Außerdem

wurden mit einem Massenspektrometer organische Moleküle auf der Oberfläche

gefunden und mit der Thermalsonde MUPUS sowie dem Seismometer SESAME

physikalische Eigenschaften der Kometenoberfläche bestimmt. Der Kometenkern

wurde von Sonde zu Lander mittels Radarstrahlen durchleuchtet, woraus

Erkenntnisse über seine Struktur gewonnen werden konnten. Ein messbares

Magnetfeld wies der Komet nicht auf. Viele Ergebnisse wurden inzwischen in wissenschaftlichen Journalen publiziert.

"Die Auswertung der Daten wird

jedoch noch über mehrere Jahre weitergehen", betont DLR-Planetenforscher

Dr. Ekkehard Kührt.

Wissen für zukünftige Missionen

Mit der Rosetta-Mission wurden gleich mehrere Premieren

im All gefeiert: Noch nie begleitete eine Raumsonde einen Kometen auf seinem

Weg um die Sonne, noch nie landete ein Gerät auf einer Kometenoberfläche, um

dort Messungen durchzuführen. "Wenn man einen Vergleich mit anderen

historischen Missionen sucht, wären dies vielleicht die Viking-Mission, die zum

ersten Mal detaillierte Bilder vom Mars sendete, oder auch die Voyager-Sonden,

die einen Blick auf die großen Planeten unseres Sonnensystems ermöglichten",

sagt Philae-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec vom DLR. Die Landung mit Philae

war zudem auch eine gute Lehrstunde: "Wir können zukünftige Missionen

besser an die Bedingungen auf einem Kometen anpassen."

Die letzten Fotos

von Philae wird es sehr wahrscheinlich im Sommer 2016 geben, wenn die

Rosetta-Sonde in nahen Vorbeiflügen auf den Lander blickt. "Wenn wir dann

sehen, wie Philae positioniert ist, können wir manche Daten wie die Messungen

des Radar-Experiments CONSERT noch besser interpretieren." In etwa sechs

Jahren werden Philae und die Rosetta-Sonde, die im September 2016 zum Abschluss

der Mission auf dem Kometen landen soll, zumindest wieder der Erde nahe sein -

dann hat Komet Churyumov-Gerasimenko die Sonne ein weiteres Mal umrundet.

Die Mission

Rosetta ist eine Mission der ESA mit Beiträgen von ihren

Mitgliedsstaaten und der NASA. Rosettas Lander Philae wird von einem Konsortium

unter der Leitung von DLR, MPS, CNES und ASI beigesteuert.

Kontakte:

Manuela Braun

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Kommunikation, Redaktion Raumfahrt

Tel.: +49 2203 601-3882

Fax: +49 2203 601-3249

Dr. Stephan Ulamec

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Nutzerzentrum für Weltraumexperimente (MUSC), Raumflugbetrieb und

Astronautentraining

Tel.: +49 2203 601-4567

Dr. Ekkehard Kührt

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Institut

für Planetenforschung

Tel.: +49 30 67055-514

Fax: +49 30 67055-340